[ad_1]

loading…

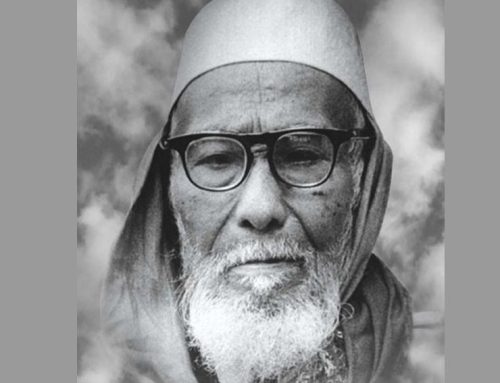

Dalam bukunya berjudul “ Membumikan Al-Quran , Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat” (Mizan, 1996) Quraish Shihab menjelaskan jika kita telusuri tafsir-tafsir Al-Quran sejak masa Muhammad bin Jarir Al-Thabari (251-310 H) sampai kepada masa Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M), kita akan menemui ciri utama yang menghimpun kitab-kitab tafsir tersebut adalah analisis redaksi.

“Agaknya hal ini merupakan salah satu usaha untuk meletakkan dasar-dasar ilmiah bagi pemahaman umat Islam terhadap kemukjizatan tersebut, setelah ketinggian nilai sastranya tidak lagi dipahami secara instink-fitri (alamiah) oleh orang-orang Arab sekalipun,” ujarnya.

Ini akhirnya menimbulkan pendapat bahwa redaksi Al-Quran bukanlah sesuatu yang luar biasa, seperti teori Al-Shirfah yang dikemukakan oleh Al-Nazam (w. 835 H).

Teori Al-Shirfah menyatakan bahwa orang-orang Arab sebenarnya mampu untuk menyusun kalimat-kalimat semacam Al-Quran. Tetapi, hal tersebut tidak terlaksana, karena Allah SWT melakukan campur tangan, dengan jalan mencabut pengetahuan dan rasa bahasa yang mereka miliki, atau dengan jalan melemahkan semangat dan keinginan mereka untuk menandingi Al-Quran.

Menurut Quraish Shihab, tetapi harus diakui bahwa usaha-usaha ulama untuk menafsirkan Al-Quran dengan metode analisis-redaksi tersebut, bahkan dengan metode komparasi yang kemudian dikembangkan Abu Bakar Al-Baqillani (w. 403 H) dalam rangka kemukjizatannya, juga tidak dapat bertahan lama setelah semakin mundurnya penguasaan sastra dan kaidah-kaidah bahasa orang Arab sendiri.

Problem Tafsir

Quraish Shihab mengatakan setelah Tafsir Al-Thabari, dapat dikatakan bahwa kitab-kitab tafsir sesudahnya memiliki corak tertentu yang dirasakan bahwa penulisnya “memaksakan sesuatu terhadap Al-Quran”.

Kalau hal tersebut bukan suatu paham akidah, fiqih, atau tasawuf, maka paling tidak salah satu aliran kaidah bahasa.

Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada Tafsir Al-Kasysyaf karya Al-Zamakhsyari (467-538 H), atau Anwar Al-Tanzil karya Al-Baidhawi (w. 791 H), atau Ruh Al-Ma’ani karya Al-Alusi (w. 1270 H), atau Al-Bahr Al-Muhith karya Abu Hayyan (w. 745 H), dan sebagainya.

“Cara-cara yang mereka tempuh itu menjadikan petunjuk-petunjuk Al-Quran, yang tadinya dipahami secara mudah, menjadi semacam disiplin ilmu yang sukar untuk dicerna. Hal ini dikarenakan kitab-kitab tafsir itu berisikan pembahasan-pembahasan yang mendalam, namun gersang dari petunjuk-petunjuk yang menyentuh jiwa serta menalarkan akal,” ujar Quraish Shihab.

Metode yang selama ini digunakan para mufasir sejak masa kodifikasi Tafsir, yang oleh sementara ahli diduga dimulai oleh Al-Farra’ (w. 207 H), sampai tahun 1960 adalah menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mush-haf.

Bentuk demikian menjadikan petunjuk-petunjuk Al-Quran terpisah-pisah dan tidak disodorkan kepada pembacanya secara menyeluruh. Fakhruddin Al-Razi (w. 606 H/1210 M) misalnya, walaupun menyadari betapa pentingnya korelasi antara ayat, dan dia mengajak para mufasir untuk mencurahkan perhatian kepada hal itu, namun dia sendiri dalam kedua kitab tafsirnya tidak menyinggung banyak tentangnya. Karena perhatiannya tercurah kepada pembahasan-pembahasan filsafat (teologi) dan ilmu falak.

Pembahasan masalah seperti ini mencapai puncaknya di bawah usaha Ibrahim bin ‘Umar Al-Biqa’i (809-885 H). Tetapi korelasi di sini ternyata menyangkut sistematika penyusunan ayat dan surat Al-Quran sesuai dengan urutan-urutannya dalam mush-haf, bukan dari segi korelasi ayat-ayatnya yang membahas masalah-masalah yang sama dan terkadang bagian-bagiannya terpencar dalam sekian surat.

Di lain segi, maksud pembahasan Al-Biqa’i ini adalah untuk menjelaskan kemukjizatan Al-Quran dari segi sistematika penyusunan ayat-ayat dan surat-suratnya, serta sebab pemilihan suatu redaksi terhadap redaksi lainnya, bukan untuk menggambarkan segi-segi petunjuk Al-Quran yang dapat dipetik dan dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Syathibi menjelaskan bahwa satu surat, walaupun dapat mengandung banyak masalah, namun masalah-masalah tersebut berkaitan antara satu dengan lainnya. Sehingga seseorang hendaknya jangan hanya mengarahkan pandangan pada awal surat, tetapi hendaknya memperhatikan pula akhir surat, atau sebaliknya. Karena bila tidak demikian, akan terabaikan maksud ayat-ayat yang diturunkan itu.

“Tidak dibenarkan seseorang hanya memperhatikan bagian-bagian dari satu pembicaraan, kecuali pada saat ia bermaksud untuk memahami arti lahiriah dari satu kosakata menurut tinjauan etimologis, bukan maksud si pembicara. Kalau arti tersebut tidak dipahaminya, maka ia harus segera memperhatikan seluruh pembicaraan dari awal hingga akhir,” demikian kata Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat.

[ad_2]

Sumber Artikel KLIK DISINI